皆様、こんにちは。

今回はファンも多いのではないでしょうか、ラフマニノフをご紹介させていただきます。

Sergei Rachmaninov

セルゲイ・ラフマニノフ(1873〜1943)はロシアを代表する作曲家で、クラシック界でもファンの多さは別格です。

4歳のときに、姉を教えに来ていたピアノの先生から才能を見いだされ彼自身もレッスンを受けるようになりました。

9歳で奨学金を得てペテルブルク音楽院に入学しますが、苦学の末12歳でモスクワ音楽院に転入をしました。

そのころにはチャイコフスキーに才能を認められ、目をかけられていたようです。

合わせて作曲にも興味を持ち始め、モスクワ音楽院を主席卒業した1891年には「ピアノ協奏曲第1番」を書き上げました。

翌年には同院の作曲科も卒業し、その年に自作のピアノ曲「前奏曲嬰ハ短調」を演奏し、好評を博しました。

1895年「交響曲第1番」を書き上げ、グラズノフ(サックス協奏曲や弦楽曲で有名な作曲家)指揮で初演をしますが大失敗に終わり、ラフマニノフは心を病んでしまいます。(失敗の原因としてはグラズノフが大雑把で統率が取れていなかった説や、前日に大酒をし二日酔いだった説などがあります。)

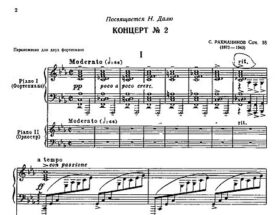

1902年、様々な人物の力を借り作曲した「ピアノ協奏曲第2番」で舞台に返り咲きました。

この成功で作曲家としての名声を手に入れたラフマニノフは、翌年に結婚、さらに多くの傑作を生み出していきました。

1909年には、アメリカ ニューヨークにて自作の「ピアノ協奏曲第3番」をマーラー指揮で共演します。

その後各地でピアニストとして活動するようになり、なかなか作曲に手を付けることが難しくはなるものの、死ぬ直前まで両立を続けました。

ここで有名曲をご紹介いたします。

「ピアノ協奏曲第2番」

「交響曲第2番」

「ヴォカリーズ」

「パガニーニの主題による狂詩曲」

ラフマニノフとピアノの関係性

ピアニストだけでなく他の楽器奏者、音楽好きの方から絶大な人気を誇るラフマニノフは、自身がピアニストであったことから、特にピアノ曲がよく評価されます。

ラフマニノフの曲はとにかく音数が多いのと、彼自身が手が大きかった(ドから1オクターブ上のソまで届いた)ために相当な技術を要します。

特にピアノ協奏曲やピアノソナタは楽譜が真っ黒です。笑

ですがその難しさの裏には、ロシア的な壮大な音楽をピアノに落とし込んであり、哀愁や情熱を宿した美しい音楽が組み上がっています。

モスクワ音楽院時代の盟友であるスクリャービンは、音楽を前衛的な方に持っていき現代音楽の道となりましたが、ラフマニノフはチャイコフスキーを模範としていたためロマン派の作曲家だと評されます。

「ピアノ協奏曲第3番」

「ピアノソナタ第2番」

最後に

いかがでしたでしょうか。

実は私が死ぬまでに一度はやってみたいソロがありまして、それがこのラフマニノフの「交響曲第2番」の第3楽章なんです。

この楽章はもはやクラリネットのための曲なのではないかと思うほどに、良い曲なのです。

さて、ottoにはラフマニノフの曲が収録されているアルバムを置いております。

是非お店に遊びにいらしてください!