皆様、こんにちは。

今回は、コアなファンがいるブルックナーという作曲家についてご紹介いたします。

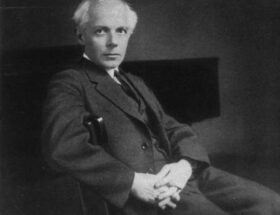

Anton Bruckner

アントン・ブルックナー(1824〜1896)は、学校長兼オルガン奏者を父としてオーストリアで生まれた作曲家です。

幼少期から才能を見せたブルックナーは、10歳ごろにはすでに父親に変わって教会のオルガンを弾くようになりました。

11歳からは本格的に音楽教育を受けるようになり、ハイドンやモーツァルトの曲を聞くようになりました。

その後修道院の聖歌隊に入り、教会での合唱やオルガンの響きを養いました。

16歳では田舎の小学校の補助教員になり、その傍らでオルガニストや畑作業などをやっていましたが、やはり精錬された教会出身の彼には性にあっておらず、都会に近い学校へ異動しました。

徒歩で通える町に行き、作曲家でオルガニストのツェネッティに師事するようになりました。

20代からオルガニストとして活躍するようになり、31歳ではリンツ大聖堂のオルガニストという大変名誉のある地位につきました。

また着任した年から、本格的に作曲を学びたくなり6年間、ゼヒター(シューベルトの先生だった)のもとで習いました。

6年経って修了したあと更に6年間は、自分よりも10歳若いキッツラーのもとでも作曲を学びました。

それまでのブルックナーはバッハを規範とする教会音楽に長じていましたが、キッツラーのもとではベートーヴェンを規範とし世俗的かつ都会的な音楽を学んでいきました。

更にキッツラーの影響でワーグナーに傾倒し、研究を進めていくことになりました。

その後はキッツラーの後任としてウィーン国立音楽院の教授となり、オルガニスト、作曲家として名を馳せていきました。

地位を得たブルックナーはそれ以降のエネルギーを交響曲の作曲に費やしていきます。

次々と作曲、改訂を繰り返し、様々な方面から認められるようになりました。

ときには作品が弟子にすら理解されずに落胆したこともあったようだが、改訂を繰り返すことで認められ、尊敬の的になりました。

9番の作曲に取り掛かる頃には死の病に侵されており、2楽章までを書き上げ、72歳でこの世をさりました。

ここで曲をご紹介いたします。

交響曲第8番

交響曲第9番(未完成)

交響曲第4番「ロマンティック」

テ・デウム

ブルックナーとピアノの関係性

最近取り上げている作曲家はあまりピアノ作品が多くなく、関係性を見つけるのにちょっとばかり苦戦しています。笑

説明の際にも書きましたが、オルガニストだった彼にはピアノの作品もいくつか残っています。

交響曲でもそうですが、とても甘く荘厳なメロディが特徴で、ピアノ作品にもその色がでています。

どこかベートーヴェンのようなかっこよさや、バッハのような計算された教会音楽のような響きがしますね。

ロマン派特有の甘さも感じられます。

最後に

いかがでしたでしょうか。

ブルックナーは特に敬虔なカトリック信者として有名で、そこから生まれてくる音楽は本当に純粋なもののような感じがあります。

彼は交響曲が有名ですがどの作品も長時間の曲で、結構疲れるのですが、最後の達成感に魅力があります。

では、このへんで!